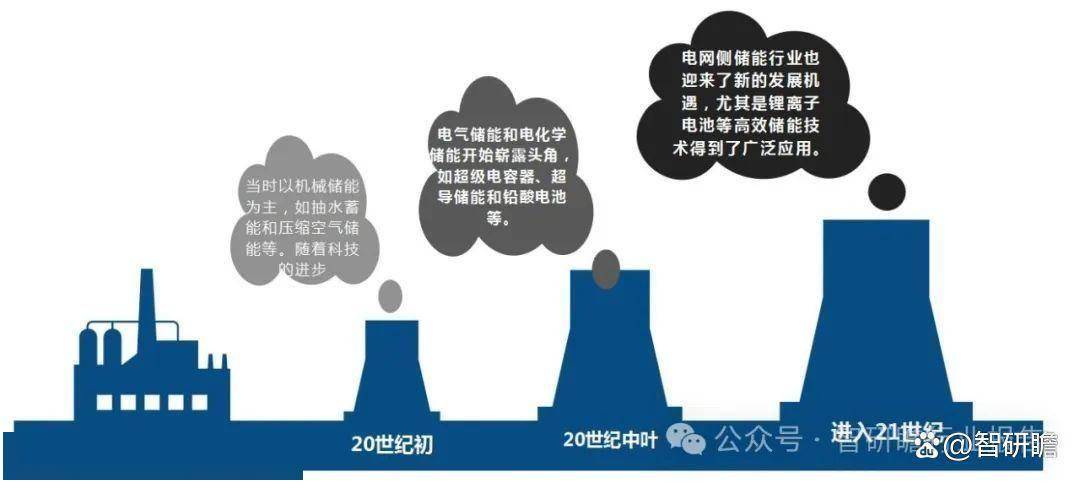

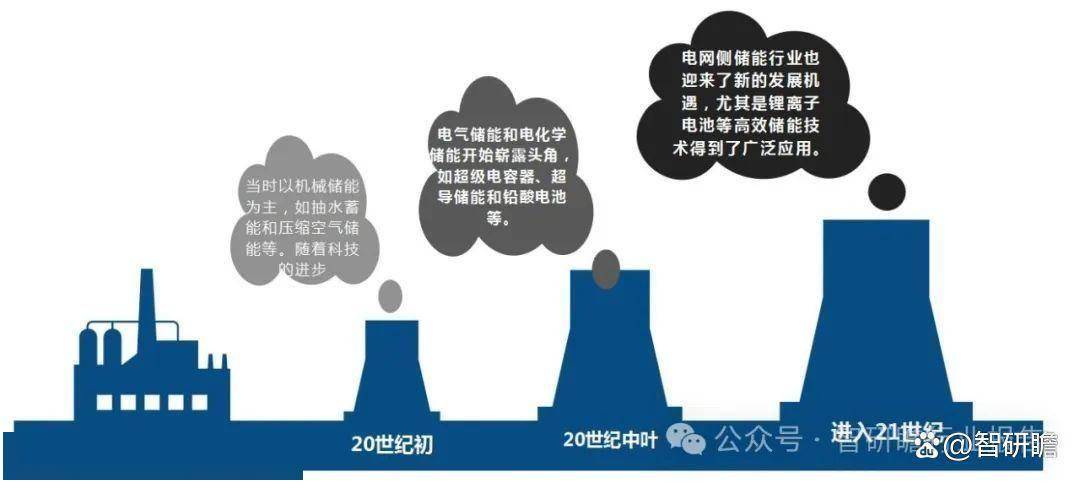

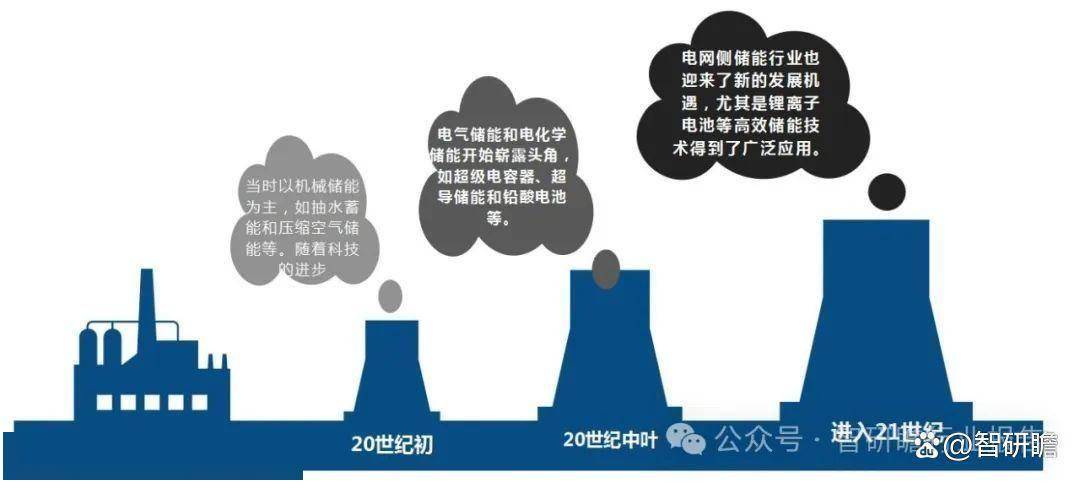

电网侧储能行业的发展历程可以追溯到20世纪初,当时以机械储能为主,如抽水蓄能和压缩空气储能等。随着科技的进步,20世纪中叶,电气储能和电化学储能开始崭露头角,如超级电容器、超导储能和铅酸电池等。进入21世纪,随着新能源的快速发展,电网侧储能行业也迎来了新的发展机遇,尤其是锂离子电池等高效储能技术得到了广泛应用。近年来,随着能源转型的深入推进,电网侧储能行业正朝着多元化、智能化、高效化的方向发展。

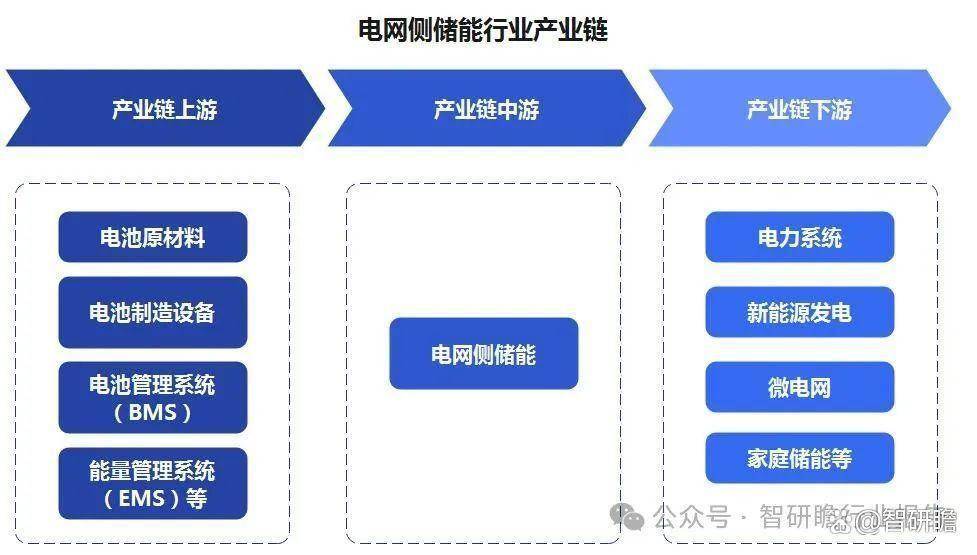

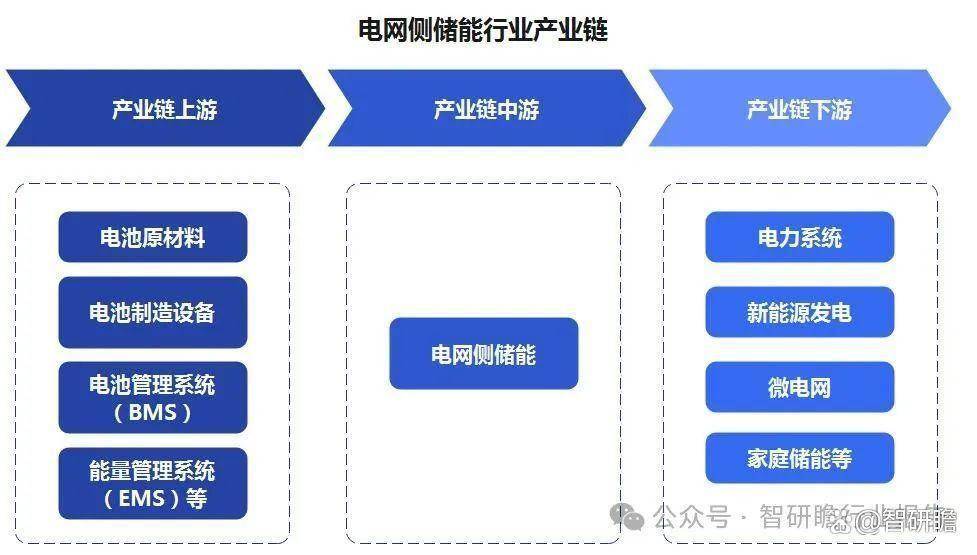

电网侧储能的上业主要包括电池原材料供应、电池制造设备、电池管理系统(BMS)和能量管理系统(EMS)等。其中,电池原材料供应商主要负责提供锂、钴、镍等原材料,用于生产锂离子电池、钠硫电池等电化学储能设备;电池制造设备供应商则提供电池生产所需的各种设备和工艺;BMS和EMS供应商则提供电池管理和能量管理解决方案,以确保储能设备的安全稳定运行。在下游应用行业方面,电网侧储能主要应用于电力系统、新能源发电、微电网和家庭储能等领域。在电力系统中,储能设备可以提高系统的稳定性和可靠性,提高供电质量,调节负荷曲线等;在新能源发电领域,储能设备可以解决可再生能源的间歇性和不稳定性问题,提高能源利用效率;在微电网和家庭储能领域,储能设备可以提供备用电源,实现能源的高效利用。

中国电网侧储能市场的显著增长发轫于2018年,根据北极星储能网的统计数据,至当前时间点,全国已有超过十数个省市积极布局并开展了电网侧储能设施的建设工作,累计项目的总装机容量已成功突破1吉瓦大关。从2018年至2022年的储能装机结构演变来看,我国在发电侧的电化学储能装机容量在其下游应用领域的总装机份额上呈现出显著上升趋势,由最初的28.1%一路攀升至67.3%。相反地,在用户侧,电化学储能装机的比例则呈现下滑态势,到2021年时已降至仅为1.6%。与此同时,电网侧电化学储能装机所占比例经历了小幅波动,其在整个储能装机结构中的占比大致维持在30%至40%之间变动。

在2023年第三季度,新增的电网侧储能装机量达到了6.85吉瓦时,实现了同比52%的增长和环比34%的提升。其中,在此期间,加利福尼亚州新安装了电网侧储能系统,容量为694兆瓦/2722兆瓦时,占据了美国总装机容量的四成;而得克萨斯州同期新增装机规模为758兆瓦/1506兆瓦时。统计数据显示,整个第三季度内,全美范围内电网侧储能系统的平均存储时长为3.1小时,若不计入得克萨斯州的数据,则剩余地区的平均存储时长大约为3.8小时。此外,同一季度内,电网侧电池系统的单位价格报1288美元每千瓦,与去年同期相比下降了35%。

电网侧储能技术目前广泛应用在电网频率调节领域,其核心目标在于维持电网稳定性、提升电能质量,并且常部署于火电厂附近,以有效满足火电机组对快速储能调频的特定需求。在中国现行发电体系中,火电因其供电稳定而占据主导地位,大量占用着电网资源,但火电机组输出功率的变化易引发电网频率波动,过动可能对用电设备及电网基础设施造成损害。我国采用50Hz交流电系统运行标准,为确保电网正常运作,要求电力系统的频率保持在±0.2Hz范围内波动。当电网负荷低于发电出力时,系统频率会上升,此时借助储能装置进行充电操作,吸收过剩电力,有助于将频率恢复至正常水平;相反,在发电量不足、电网负荷增大导致频率下降的情况下,储能系统则释放存储的电能来补充电力供应,从而稳定电网频率。当前国内常见的储能调频设施配置为9兆瓦功率和4.5兆瓦时容量的标准电站模式,这样的储能系统一旦设置在火电厂周边,能够有效地为两台300兆瓦或一台600兆瓦级别的常规火电机组提供灵活高效的调频服务。

电网侧储能行业作为现代电力系统中重要的灵活性资源和关键支撑技术,近年来在中国得到了政策层面的高度重视与积极引导。自2017年以来,国家发改委、能源局等相关部门相继出台了一系列鼓励和支持储能产业发展的政策文件。在2017年,国家能源局印发了《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务市场试点工作的通知》,首次明确提出要探索将电储能设施纳入电力辅助服务范畴,并在“三北”地区开展试点项目。随后,在2018年,中国发布了《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,提出要通过完善峰谷电价政策、推动储能参与电力市场交易等方式支持储能产业发展。

2017年8月 《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务市场试点工作的通知》 鼓励电储能设施在电力调峰、调频等领域发挥作用,并开展相关市场机制探索。

《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》 提出完善峰谷电价政策和储能电价补偿机制,支持储能项目参与电力市场交易。

2021年7月 《关于加快新型储能发展的指导意见》 明确提出要建立健全“公平开放、竞争有序”的电力市场体系,推动储能与电力系统协调优化运行,鼓励发展电网侧独立储能电站,并提出了多项具体政策措施,包括但不限于容量电价、市场交易机制等。

在技术与经济性层面,尽管储能技术持续进步,但目前的电池储能设备成本依然较高,对于大规模商业化部署形成了一定阻碍。同时,储能系统的长期稳定性和循环寿命有待提高,尤其是随着充放电次数增加,其能量密度和效率衰减的问题尤为突出,且废弃电池的环保回收处理技术及成本控制也是一大挑战。其次,从系统集成和应用角度来看,如何高效、安全地将储能设施融入现有电网架构成为关键问题。储能系统在与可再生能源并网、调峰填谷、提高电力系统灵活性等方面的应用仍需克服诸多技术难题,如快速响应能力、功率调度精确度以及极端环境下运行的稳定性等。在运维管理方面,电网侧储能行业的运维体系尚待完善。储能设施的日常维护、状态监测、故障诊断以及使用寿命预测等都对运维人员的专业技能和技术支持提出了较高要求。此外,如何有效建立预防性维护机制以减少非计划停机时间、保障系统安全可靠运行,也是当前行业内亟待解决的问题。

电网侧储能行业的发展前景呈现出积极向上的态势,具有广阔的增长空间和深远的战略意义。随着全球能源结构转型加速以及可再生能源的广泛应用,电网侧储能的重要性日益凸显。首先,技术进步驱动行业发展。锂离子电池、液流电池、压缩空气储能等各类新型储能技术的研发与产业化进程不断加快,成本持续下降,效能稳步提升,为电网侧储能的大规模商业化应用提供了坚实的技术基础。电力市场的深化改革也为电网侧储能开辟了新的发展空间。未来电力系统将更加依赖于灵活调节资源以平衡供需,储能设施作为重要的灵活性资源,将在电力辅助服务、需求响应、峰谷价差套利等方面发挥重要作用,形成多元化的盈利模式同时,电网智能化、微电网建设以及分布式能源的普及,将进一步推动电网侧储能的应用和发展,实现电力系统的深度调峰、黑启动等功能,增强电网运行的安全性和稳定性。综上所述,尽管电网侧储能行业面临一些挑战,但整体发展前景乐观,有望在未来能源革命中扮演至关重要的角色,并在全球范围内催生出庞大的市场价值。返回搜狐,查看更多

_吃瓜黑料群众">作者:成功案例2025-06-23

电网侧储能系统是指那些布置在现有变电站内部、闲置变电站设施内,或是专门规划的储能站场地,并直接与公用电力网络相联接的能量存储装置集成体。这一类储能设施实质上扮演了电网基础设施的角色,其核心任务在于协助电力调度中心提供一系列关键的电网辅助服务,以及作为输配电设施升级换代的一种替代或延缓策略手段。它所具备的功能涵盖了应对突发事故时的安全响应机制、优化整体电网布局结构、解决线路和区域阻塞问题,以及显著增强电网的频率调节与负荷平衡能力等多元化的功能。对于整个电力系统的运行管理来说,电网侧储能技术所带来的益处十分突出:能够有效确保在电力系统出现故障或者非正常工况下迅速恢复安全稳定运行,通过快速的能量注入或吸收来大幅缩短故障应急处理的时间窗口,从而保障电网持续稳定的供电,进而极大地提升了整个电力系统的可靠性和安全性水平。

电网侧储能分类主要包括机械储能、电气储能、电化学储能和热储能等。机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等;电气储能主要包括超级电容器储能、超导储能等;电化学储能主要包括锂离子电池、钠硫电池、铅酸电池等;热储能主要包括感应热储能、潜热储能和化学热储能等。这些储能技术各有优缺点,可根据具体应用场景和需求进行选择。

电网侧储能行业的发展历程可以追溯到20世纪初,当时以机械储能为主,如抽水蓄能和压缩空气储能等。随着科技的进步,20世纪中叶,电气储能和电化学储能开始崭露头角,如超级电容器、超导储能和铅酸电池等。进入21世纪,随着新能源的快速发展,电网侧储能行业也迎来了新的发展机遇,尤其是锂离子电池等高效储能技术得到了广泛应用。近年来,随着能源转型的深入推进,电网侧储能行业正朝着多元化、智能化、高效化的方向发展。

电网侧储能的上业主要包括电池原材料供应、电池制造设备、电池管理系统(BMS)和能量管理系统(EMS)等。其中,电池原材料供应商主要负责提供锂、钴、镍等原材料,用于生产锂离子电池、钠硫电池等电化学储能设备;电池制造设备供应商则提供电池生产所需的各种设备和工艺;BMS和EMS供应商则提供电池管理和能量管理解决方案,以确保储能设备的安全稳定运行。在下游应用行业方面,电网侧储能主要应用于电力系统、新能源发电、微电网和家庭储能等领域。在电力系统中,储能设备可以提高系统的稳定性和可靠性,提高供电质量,调节负荷曲线等;在新能源发电领域,储能设备可以解决可再生能源的间歇性和不稳定性问题,提高能源利用效率;在微电网和家庭储能领域,储能设备可以提供备用电源,实现能源的高效利用。

中国电网侧储能市场的显著增长发轫于2018年,根据北极星储能网的统计数据,至当前时间点,全国已有超过十数个省市积极布局并开展了电网侧储能设施的建设工作,累计项目的总装机容量已成功突破1吉瓦大关。从2018年至2022年的储能装机结构演变来看,我国在发电侧的电化学储能装机容量在其下游应用领域的总装机份额上呈现出显著上升趋势,由最初的28.1%一路攀升至67.3%。相反地,在用户侧,电化学储能装机的比例则呈现下滑态势,到2021年时已降至仅为1.6%。与此同时,电网侧电化学储能装机所占比例经历了小幅波动,其在整个储能装机结构中的占比大致维持在30%至40%之间变动。

在2023年第三季度,新增的电网侧储能装机量达到了6.85吉瓦时,实现了同比52%的增长和环比34%的提升。其中,在此期间,加利福尼亚州新安装了电网侧储能系统,容量为694兆瓦/2722兆瓦时,占据了美国总装机容量的四成;而得克萨斯州同期新增装机规模为758兆瓦/1506兆瓦时。统计数据显示,整个第三季度内,全美范围内电网侧储能系统的平均存储时长为3.1小时,若不计入得克萨斯州的数据,则剩余地区的平均存储时长大约为3.8小时。此外,同一季度内,电网侧电池系统的单位价格报1288美元每千瓦,与去年同期相比下降了35%。

电网侧储能技术目前广泛应用在电网频率调节领域,其核心目标在于维持电网稳定性、提升电能质量,并且常部署于火电厂附近,以有效满足火电机组对快速储能调频的特定需求。在中国现行发电体系中,火电因其供电稳定而占据主导地位,大量占用着电网资源,但火电机组输出功率的变化易引发电网频率波动,过动可能对用电设备及电网基础设施造成损害。我国采用50Hz交流电系统运行标准,为确保电网正常运作,要求电力系统的频率保持在±0.2Hz范围内波动。当电网负荷低于发电出力时,系统频率会上升,此时借助储能装置进行充电操作,吸收过剩电力,有助于将频率恢复至正常水平;相反,在发电量不足、电网负荷增大导致频率下降的情况下,储能系统则释放存储的电能来补充电力供应,从而稳定电网频率。当前国内常见的储能调频设施配置为9兆瓦功率和4.5兆瓦时容量的标准电站模式,这样的储能系统一旦设置在火电厂周边,能够有效地为两台300兆瓦或一台600兆瓦级别的常规火电机组提供灵活高效的调频服务。

电网侧储能行业作为现代电力系统中重要的灵活性资源和关键支撑技术,近年来在中国得到了政策层面的高度重视与积极引导。自2017年以来,国家发改委、能源局等相关部门相继出台了一系列鼓励和支持储能产业发展的政策文件。在2017年,国家能源局印发了《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务市场试点工作的通知》,首次明确提出要探索将电储能设施纳入电力辅助服务范畴,并在“三北”地区开展试点项目。随后,在2018年,中国发布了《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,提出要通过完善峰谷电价政策、推动储能参与电力市场交易等方式支持储能产业发展。

2017年8月 《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务市场试点工作的通知》 鼓励电储能设施在电力调峰、调频等领域发挥作用,并开展相关市场机制探索。

《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》 提出完善峰谷电价政策和储能电价补偿机制,支持储能项目参与电力市场交易。

2021年7月 《关于加快新型储能发展的指导意见》 明确提出要建立健全“公平开放、竞争有序”的电力市场体系,推动储能与电力系统协调优化运行,鼓励发展电网侧独立储能电站,并提出了多项具体政策措施,包括但不限于容量电价、市场交易机制等。

在技术与经济性层面,尽管储能技术持续进步,但目前的电池储能设备成本依然较高,对于大规模商业化部署形成了一定阻碍。同时,储能系统的长期稳定性和循环寿命有待提高,尤其是随着充放电次数增加,其能量密度和效率衰减的问题尤为突出,且废弃电池的环保回收处理技术及成本控制也是一大挑战。其次,从系统集成和应用角度来看,如何高效、安全地将储能设施融入现有电网架构成为关键问题。储能系统在与可再生能源并网、调峰填谷、提高电力系统灵活性等方面的应用仍需克服诸多技术难题,如快速响应能力、功率调度精确度以及极端环境下运行的稳定性等。在运维管理方面,电网侧储能行业的运维体系尚待完善。储能设施的日常维护、状态监测、故障诊断以及使用寿命预测等都对运维人员的专业技能和技术支持提出了较高要求。此外,如何有效建立预防性维护机制以减少非计划停机时间、保障系统安全可靠运行,也是当前行业内亟待解决的问题。

电网侧储能行业的发展前景呈现出积极向上的态势,具有广阔的增长空间和深远的战略意义。随着全球能源结构转型加速以及可再生能源的广泛应用,电网侧储能的重要性日益凸显。首先,技术进步驱动行业发展。锂离子电池、液流电池、压缩空气储能等各类新型储能技术的研发与产业化进程不断加快,成本持续下降,效能稳步提升,为电网侧储能的大规模商业化应用提供了坚实的技术基础。电力市场的深化改革也为电网侧储能开辟了新的发展空间。未来电力系统将更加依赖于灵活调节资源以平衡供需,储能设施作为重要的灵活性资源,将在电力辅助服务、需求响应、峰谷价差套利等方面发挥重要作用,形成多元化的盈利模式同时,电网智能化、微电网建设以及分布式能源的普及,将进一步推动电网侧储能的应用和发展,实现电力系统的深度调峰、黑启动等功能,增强电网运行的安全性和稳定性。综上所述,尽管电网侧储能行业面临一些挑战,但整体发展前景乐观,有望在未来能源革命中扮演至关重要的角色,并在全球范围内催生出庞大的市场价值。返回搜狐,查看更多

智界新S7自上市以来,凭借其四大升级和极具竞争力的价格,迅速赢得了广泛关注。尤其在最近参与的“鸿...

2025-06-23

将在东京如期举行,作为全球二次电池行业的重要平台,本次展会将深入探讨储能技术的前沿发展与创新应用...

2025-06-23

固态电池的量产,对于新能源车的影响可以说是质变的,从多个汽车品牌的报道来看,现在各大车企的固态电...

2025-06-23